長男は重度の自閉症スペクトラム症です。

長男の発達に関して1歳を過ぎたころから、違和感を感じ始め、2歳から療育を始め、3歳で診断を受けました。

特に大変だったのが、1歳半ごろから顕著になってきた睡眠障害です。

診断後の現在は服薬をしながら、当時よりは落ち着いて過ごせることができていますが、今でも様々な要因により寝付けにくくなったり、夜中に起きて寝れなくなったりしています。

今回は、

- 夜寝れるようにするために行った工夫や対策

- こどもの睡眠障害へ親が無理なく向き合う方法

についてご紹介します。

※これは我が家の経験であり、医療的な助言ではありません

※2024年2月27日に公開した記事を、記事に必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2025年3月28日に再度公開しました。

長男の睡眠について

長男は、自閉症の診断を受ける前から、生まれつき寝つきが悪く、夜中に何度も起きることがありました。

ちゃんと診断を受けるまでは、「なぜ寝ないのか?」理解ができず、日中の遊びが足りないのか?TVがいけないのか?自分を問い詰めて悩んでいる毎日でした。

自閉症を疑い始めて、療育を始め、「睡眠障害である」と診断を受けてからは、試行錯誤しながら様々な対応をしてきました。

私が行った対策・対応についてご紹介します。

睡眠障害の症状を緩和させるための対策

夜中に起きてしまったり、なかなか寝れない睡眠障害。

長男の場合は、本人にもどうすることもできない不安感やフラッシュバックが起きているように感じました。

そこで、睡眠障害の症状を緩和させるために以下の対策を行いました。

- 薬の投薬を始める

- 寝る時に長男が好きな音楽を流す

- 好きな肌触りの寝具を購入する

- 昼寝をやめる

- フラッシュバックになりそうな行事を欠席する

薬の投薬を始める

前回の睡眠障害の記事にも書きましたが、長男は何種類かの薬を試し、現在は「メラトベル」のみ服用しています。

初めて処方された時は、私や家族も無知で、「睡眠の薬を子供に飲ませていいのだろうか??」という不安がにあり、すぐには処方していませんでした。

しかし、次男が生まれ、以前のように長男の寝かしつけに付き合うことができませんでした。

次男を起こしたくないのに、長男がハイになり、全然寝てくれない・・・。注意しているのに笑っている・・・。

私は、寝てくれない長男に当たってしまうことが増えていきました。

そのことを家族や先生に相談したところ、「このままだとお母さんが倒れてしまいます。薬に頼ってみませんか?」と勧められ、投薬を決意しました。

3歳で初めてメラトベルを服用

まず、20時半ごろから寝かしつけをして、寝ない場合にメラトベルを服薬。

当時は偏食もなかったので、すんなり飲むことができました。

長男はメラトベルの相性が非常によく、薬を飲んで15分~30分でゴロゴロしながら寝ることができました。

そんな感じで、寝ない時のみ飲ませるという流れを半年くらい続けました。

しかし、次男と同時に寝かしつけを始めるようになり、当時はワンオペ。

寝ない場合だけ飲ませるということが難しくなりました。

そこで、3歳半ごろに、毎晩寝る前に投薬するという流れに変更しました。

しかし、中途覚醒や早朝覚醒には効果はありませんでした。

医師の判断で、量を増やしてみたりしてましたが、中途覚醒への効果は感じられませんでした。

入眠障害は、メラトベルで緩和されていますが、現在も中途覚醒や早朝覚醒はあります。

寝る時に長男が好きな音楽を流す

睡眠障害の症状が一番出ていた2~3歳ごろ、長男は「みいつけた」が大好き。

起きてしまった時に好きな音楽が流れていたら、安心できると思い、スマホで「みいつけた」のお気に入りの曲1曲をリピートで流し、長男の枕下に置いて寝かせるようにしていました。

それで寝やすくなったかは分かりませんが、「寝る時の音楽」というイメージは定着したようで、寝室で遊ばずに寝転がるようなりました。

途中で起きてしまった時も、「寝る時間だよ?」という意味も込めて、スマホで同じ音楽を聴かせて寝かせていました。

これは睡眠障害の症状が落ち着く5歳半ごろまでやっていました。

私の家事の音などで起きてしまうこともあったので、それが気にならないように、寝室付近の廊下にホワイトノイズ音を流したりもしてました。

好きな肌触りの寝具を購入する

長男はツルツルひんやり素材が大好きです。

夏でも冬でもツルツルひんやり枕や布団を使い、いつでも触れるようにしていました。

現在は毛布にくるまって寝るようになりましたが、3歳〜5歳ごろまでは特に寝具の素材は注意して使っていました。

昼寝をやめる

療育園に相談し、3歳ごろからは、昼寝をできるだけしないようにお願いしました。

それでも昼寝をしてしまう時はありますが、寝たいだけ寝かせるのではなく、長くても1時間、夜間覚醒などで前日寝れていない時は2時間など、時間を決めるようにしました。

フラッシュバックになりそうな行事を欠席する

長男が夜間覚醒をする原因やタイミングについて、考えてみたところ以下のようなタイミングがありました。

- 風邪をひいたとき

- 行事の練習が始まったとき

- 季節の変わり目

- 新年度

苦手なイベントは、運動会、ハロウィン、発表会、節分です。(オールシーズン・・・)

運動会の練習をする4~5月、発表会の練習をする12月、節分の2月は、フラッシュバックによるパニックで大荒れでした。

風邪や季節の変わり目などは避けることができませんが、節分シーズンの長男はパニックになり辛そうだったので、豆まきは参加しないように先生にお願いしました。(3歳~5歳)

年長の最後の豆まきには参加し、特に帰宅後にパニックになることはありませんでした。

最後のクリスマス会や運動会もパニックになることなく、楽しく過ごすことができました。成長や慣れにより、不安な気持ちが薄れていったのだと思います。

発達障害の人の中には、行事やイベントは単に楽しいものではないのです。

慣れるまでは、1年中、辛いことがあるような感じですよね・・・

こどもの睡眠障害への向き合い方

長男の睡眠障害は治すことができません。

しかし、サポートする家族や本人のためにも、なるべくポジティブに付き合っていきたい…と思っていました。

そこで私が行った行動を挙げていきます。

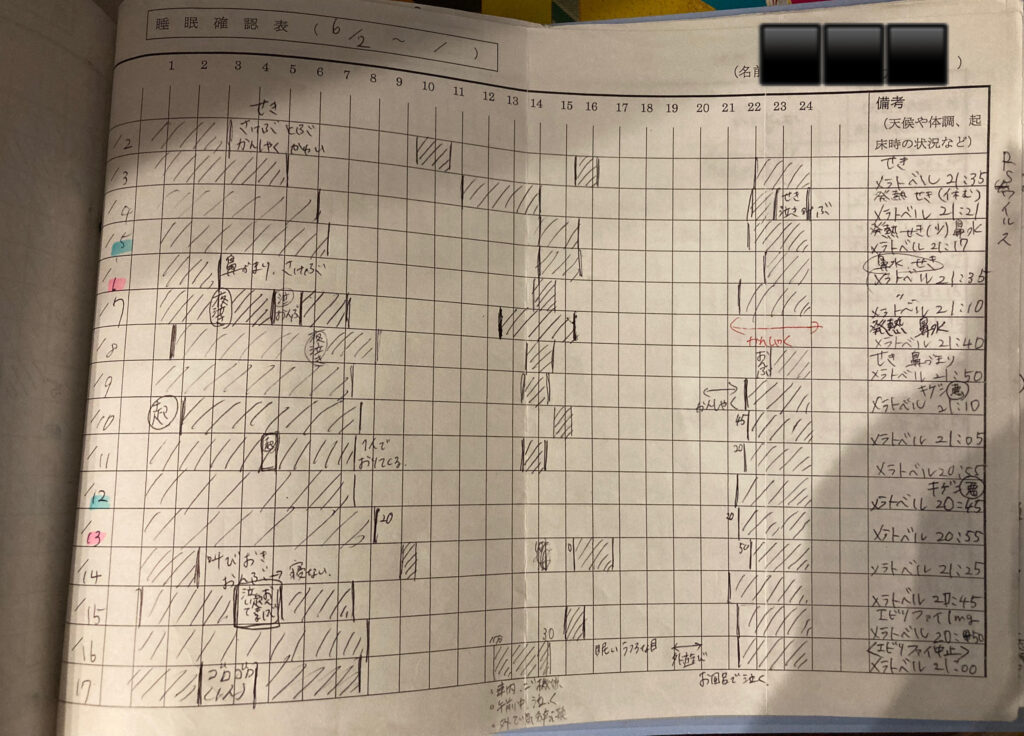

- 療育園や主治医と睡眠表の共有

- 家族や友人、保育施設、職場に相談してサポートしてもらう

- 子供と一緒に早く寝る

療育園や主治医と睡眠表の共有

療育施設の先生と一緒に1日の睡眠スケジュールや癇癪の様子を記録していき、共有しました。

どれくらい寝れているのか、いつから寝れなくなったのかなどが分かるので、考えられる原因や日中の過ごし方などのアドバイスをもらいながら過ごしました。

家族や友人、保育施設、職場に相談してサポートしてもらう

当時はパート勤務でしたが、睡眠不足が続くことで思考が停止し、働く意欲や家事をする意欲が消失していました。

土日の休みもほぼワンオペだったので、限界寸前に…。そこで、並行して通っていた長男の保育園に相談して土曜日の保育をお願いしました。

また、家族や友人に数時間子供を預かってもらったり、職場には勤務時間を変更してもらい短時間にしてもらいました。

「周りに迷惑をかけたらいけない」という気持ちが強かったですが、「お母さんが倒れたら家族みんなが倒れてしまうよ」と療育園の先生に言ってもらい、頼れるサポートを受けることを決意しました。

子供と一緒に早く寝る

現在は祖父母と一緒に暮らしているので、子供と一緒に寝ることができるようになりました。

一緒に寝ることで、早朝覚醒で早くに起きても、私はある程度の睡眠が取れているため、以前より睡眠不足が解消されました。

まとめ

長男の睡眠障害の症状と対策についてご紹介してきました。

私自身も、全然寝れない、疲れが取れない日々に思考がどんどんマイナスになり、「一生私は寝れない人生なんだろうな」と考えて涙が止まらないこともありました。

睡眠不足による胃痛やおんぶ紐で寝かしつけることの身体の不調が続き、パートも休んだりしていました。

介護者である親にとっても、睡眠不足は非常に辛いです。

長男の睡眠障害を少しでも改善したくて、色々と取り組んできましたが、今でも起きる時は起きてしまうし、寝れない時は寝れません。

今でも起こされてしまい、自分自身も寝れなかったときは、ため息をついてしまう時もあります。

ただ、起きたときに癇癪やパニックになって症状が悪化しないように起きた原因や落ち着かせる方法を家族で考えるようになりました。

少しでも、その症状を理解できるように、本人や家族で上手く付き合っていくしかない、と覚悟を決め、自分が無理をしない程度に寄り添うようにしています。

家庭ごとに合う方法は違いますが、同じような症状で悩んでいる方へ、少しでも参考になれば幸いです。